|

拝殿の後ろに玉垣に囲まれた本殿がある。この本殿こそ大国主神が鎮座まします所である。この玉垣の内に自由に入ることはできない。内に入ることをお庭ふみと呼ぶらしいが、それにはその旨申し出なければならない。それほど神聖な場所なのである。今回は時間がないこともあって玉垣の外から本殿を拝することにした。

玉垣正面の八足門。ここから本殿はよく見えない。(左)――玉垣東側から見る出雲大社の本殿。(右)

遠くから眺めるだけでも、やはり日本の神々の総本山とも言うべき風格は十二分に伝わって来る。今、「大国主神が鎮座まします」と書いたが、それはこれを神社の建物として見た場合の表現であろう。『古事記』や『出雲国風土記』などを読めばわかる通り、この建物はもともと大国主と呼ばれた人の宮殿として建てられたものである。『風土記』によれば、この地を杵築と言うのは、「天の下所造(つく)らしし大神」の宮をお造り申し上げようとして、諸々の神様たちが宮の場所に集まって杵(きね)で地面を突き固めなさったからだ、と言う。『古事記』や『日本書紀』によれば、この建築はオオナムチが高天原側に国を譲る交換条件として行われたわけであるが、このために高天原が払った努力は尋常のものではなかったことが窺える。修理や改築も高天原、つまり大和政権によって行われたようであるし、ここのまつりごと、即ち大国主のお世話をする人として任命されたのが、元々出雲平定の為に一番最初に適任者として名前が挙がって遣わされ、しかし復命せずに出雲に居ついてしまったアメノホヒノミコトであって、どう見ても出雲側に有利な条件で事が進められている。大和政権側から書かれた『古事記』や『日本書紀』ではどうしても高天原主導のような表現になっているが、どうも実際の優劣は逆転している。「天の下所造(つく)らしし大神」の絶大な力の前に、高天原側は非常に気を遣ってあらゆる条件を呑まねばならなかった筈である。

そうして建てられた御殿は『古事記』では「高天の原に氷木(ひぎ)たかしりて」と表現される。「氷木」とは前回僕が蛇の造型ではないかと考えた、あの、屋根の上にある罰点である。その氷木が高天の原に、つまり天に届くというのである。現在の本殿の高さは24メートルであるが、実際、建築当初はその倍の48メートルであったことが現在わかっている。

48メートル! これがどういう数字かお分かりになるだろうか。今でこそ、六本木ヒルズやランドマークタワーなどの高層建築があちこちで見られるが、日本では関東大震災の教訓から、つい40年程前の昭和38年迄、ビルの高さは31メートルまでと制限されていたのである。この制限一杯一杯で建てられ、同じ高さで並んだビルが美しい景観を誇っていたのが東京駅前の丸ノ内オフィス街であった。今は高層に建て替ってしまったあの丸ビルの高さ、あれが31メートルだったのである。近代の日本の建築技術の水準を基に決められたこの31メートルという建築基準、その1.5倍もの高さの建物が古代の日本に存在していたのだ!

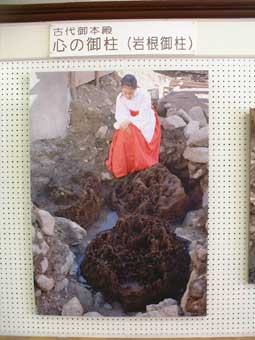

48メートルの木造建築。それがどんなものであったのか、出雲大社前駅前の通りにあるギャラリーでその縮尺模型が展示されている。これがその写真であるが、試しに、階段の下の方から本殿を見上げるアングルで撮ってみると、思った通り、この宮殿へ行くということは、長い長い階段を、天に向って登っていくようなものである。「高天の原に氷木たかしりて」は誇張ではなかった筈である。あと、ご参考までにその本殿の中心を支える心(しん)の御柱(みはしら)の実物模型の写真も掲げておきたいと思う。写真では縮小されてしまってピンと来ないかもしれないので、同じギャラリーにある発掘された心の御柱の写真も載せておく。一緒に写っている巫女姿の女性との比較でその大きさがわかるかと思う。

建設当初の本殿の縮尺模型(左)――そこに行くのはまるで天へ昇っていくような高さだ(右)

心の御柱の実物大模型。奥に写る入口が大きさを物語る。(左)――発掘現場での写真。(右)

玉垣をぐるりと一周する。本殿のちょうど後方に、まるで大国主を背後から支えるようにスサノオノミコトの社がある。小さいながらもどこか荒々しく神(かむ)さびた空気がいかにもスサノオらしさを感じさせる。更に玉垣を廻り、西側の面に来た所で、ある案内板に出会う。それによると、本殿の正面は南向きであるが、大国主神の御座所は西向きになっている。従ってこの位置が大国主神を正面から拝むことができるのであると。かくして僕もここで今一度二礼四拍一礼する。

スサノオを祀る素鵞社(左)――御神座正面に当る西側から本殿を望む(右)

更に玉垣に沿って進むとアメノホヒノミコトを祀る社がある。先程もこの神様が大国主の世話をするよう命じられた話を書いたが、それは子々孫々受け継がれ、やがてその家系が出雲国造(いずものくにのみやつこ)を歴任するようになり、現在の宮司へとつながっている。従ってここ出雲大社では一般的な宮司という言葉を使わず、今でも国造(こくぞう)と呼んでいる。

アメノホヒノミコトを過ぎるとやがて十九社が現われる。これは神在月、つまり日本の他の地方では神様が出雲に行ってしまうので神無月と呼んでいる10月に、ここに集まって来た神様が泊まる場所であるらしい。その十九社を過ぎて右に折れると門があって境内から一旦出る。小さな川を渡った左手に大きな神楽殿がある。その神楽殿を更に過ぎたところに現在の国造、千家尊祐氏のご自宅がある。ご自宅なんて言ってはいけないのかもしれない。何と言ってもアメノホヒノミコトから代々この宮にお仕えし、お守りしている出雲国造は、この地で最も重い存在である。それでこのお住まいは国造館(こくぞうかん)と呼ばれている。

アメノホヒノミコトを祀る氏社(左)と集われた全国の神々の宿所となる十九社(右)

先に、アメノホヒノミコトが高天の原から出雲征伐に適任として派遣されながら、復命せず、曰わば出雲側に寝返ってしまった神様であることを簡単に述べた。高天の原中心の物の見方では、何とも情けない話なのであるが、僕はやはりそれはアメノホヒノミコトが高天の原では「荒ぶる神」と表現され、山賊か何かのように言われていたオオナムチに実際に会い、その人間に接した時に、すっかり惚れ込んでしまった、ということだろうと思う。世の中にこんなに素晴らしい、偉大な人間がいるのか、自分はこの人の為に尽くそう、身命を賭けることにしよう――それがアメノホヒノミコトが感じたことだったのではないだろうか。『出雲国風土記』のそこここに、いや、自分が今いるこの出雲大社の空気に、僕は大国主と呼ばれた人に仕える人たちの、国造をはじめあらゆる人々の誇りを感じるのである。命令されてではなく、会ってしまえば自ずからその人のために働きたいと思ってしまうような人。それが大国主と呼ばれ、天の下造らしし大神と呼ばれたオオナムチという人だったのだろう。その偉大な存在への人々の気持ちは今に至るまで脈々と受け継がれているのだ。僕はそこに自由、愛、魂、精神、といった現代の日本に一番必要な価値を見出すように思う。

国造館の門。やはり大きな注連縄が。(左)――お住まいとお庭をちょっと拝見。(右)

さて――。ここから僕は更に西に向う。国譲りの舞台ともなった稲佐の浜を見に行きたいからだが、その途中に、大国主の他にもう一人、僕の会いたい人がいる筈である。出雲の阿国だ。

―つづく―

*文中紹介されている国創りイベント「高句麗伝説」についての詳しい情報は以下の公式サイトをご覧下さい。

http://www.idaki.co.jp/jp/

*' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *'

当サイトに掲載されている作品の著作権は

全て「恋歌」編集部に属します。無断転載、複製を禁じます

|