|

深い感慨と共に阿国の墓を後にすると更に海へ向って歩き出す。今度は右手に「出雲阿国終焉地之碑」というのがあって、そこの丘を登った所に「於國塔」という記念塔がある。この塔自体は歴史的な意味はなさそうだったが、この丘の上に展望台があると知って、序でに登ってみることにした。塔は歌舞伎関係者が寄進したもので、塔の周りには寄進した役者たちの名前が見える。

二代目中村雁治郎丈の揮毫による「出雲阿国終焉地之碑」(左)と歌舞伎の名優たちの寄付による於國塔(右)

丘の上の展望台からはこの出雲一帯が一望できる。特に稲佐の海岸線が美しい。『出雲国風土記』に描かれたこの国の成り立ちは実に壮大である。出雲の国は初め小さかったので、ヤツカミズオミヅノノミコトという神様が、或いは朝鮮半島の新羅から、或いは越の国、或いは隠岐の島から、土地を引っ張ってきてくっつけた、所謂「国引き」によって創られたというのである。

『風土記』に曰く、「『栲衾(たくぶすま)志羅紀(しらき)の三崎(みさき)を、国の余り有りやと見れば、国の余り有り』と詔(の)りたまひて、童女(をとめ)の胸すき所取(と)らして、大魚(おふを)のきだ衝(つ)き別けて、はたすすき穂振り別けて、三身(みつみ)の綱打ち挂(か)けて、霜黒葛(しもつづら)くるやくるやに、河船(かはふね)のもそろもそろに、国来々々(くにこくにこ)と引き来(き)縫へる国は去豆(こづ)の折絶(をりたえ)より、八穂尓(やほに)支豆支(きづき)の御崎(みさき)なり。此(ここ)を以(も)ちて、堅め立つる加志(かし)は、石見(いはみ)の国と出雲の国との堺有(な)る、名は佐比売山(さひめやま)、是也(これなり)。亦(また)持ち引ける綱は、薗(その)の長浜、是也。」ちょっと長い引用になったが、リズムがいいので載せることにした。要するに、ヤツカミズオミヅノノミコトが、新羅の国の岬に大きな魚を突くように鋤を突き刺し、魚を屠るように土地を切り分けると、それに大きな綱を掛けて、船を引くように「国よ来い、国よ来い」といってそろそろと引いて来て縫い合わせたのが小津の断崖から杵築の御崎までで、引いて来た国を固定するための杭が出雲と石見の境にある佐比売山で、その時使った綱が薗の長浜、というのだが、今僕が見ているのがその長浜である。この美しい海岸線を国引きに使った綱と表現した古代の人のセンス、イメージの雄大さに感心しながらしばし見とれる。

国引きに使った綱と言われる薗の長浜

展望台のある丘を下りると、阿国ゆかりという安養寺に立ち寄って、いよいよ稲佐の浜へと至る。

稲佐の浜は、例の国譲りのための会議が行われたという場所である。『古事記』によればアマテラスより遣わされたタケミカヅチノカミとアメノトリフネノカミの二柱の神は、出雲の国の稲佐の浜に下り来て、十束の剣を抜いて、逆さまに波に刺し立てると、剣の切っ先に足を組んで座って大国主神と対峙したという。僕は、ここにぽっかりと浮かぶ弁天島こそその剣と例えられた場所なのだろうかと想像する。

稲佐の浜にある弁天島(左)――この稲佐の海の向こうから八百万の神々はやって来る(右)

また、この稲佐の浜は神在月に全国から神様が集まって来る場所でもある。その神々の先導を務めるのが「竜蛇様」と呼ばれる海蛇である。神迎えの神事は、この海蛇を稲佐の浜から出雲大社に迎え入れることで行われる。竜蛇様のこともまた、八雲の「杵築」に詳しく書かれている。ここにも古代日本の蛇信仰を見ることができる。

浜で暫く遊んだあと、ここまで来たからには日御碕(ひのみさき)に寄りたい気もしていたのだが、松江に早く戻らねばならない用事が出来たこともあって、そのまま大社の方へと引き返した。駅に着いたのは朝の8時頃で静かであったが、もう11時近くになっていて、どうやら結婚式がいくつか行われているようで礼服の人たちが多く行き交っていた。先程は通り過ぎた神楽殿であるが、何やら太鼓の音や笛の音が聞こえて来たのにつられて様子を窺うと、ちょうど婚儀が執り行われているところであった。神官が幣(ぬさ)を右に左に振る様子に奥ゆかしく神聖なものを感じていたが、ふと妙なことを思い出した。そう、僕は子供の頃、神社でやはり神官が幣を振るのを見てすっかり気に入ってしまい、母が掃除で使う「はたき」を逆さに持って幣に見立て、「カシコミカシコミ」と訳もわからずに真似していたのである。人の関心の対象というのは、何十年経ってもそう変わるものではないらしい。

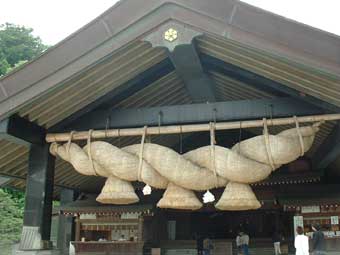

神楽殿の注連縄もまた大きい(左)――神楽殿での婚儀(右)

さて、神楽殿からまた川を渡って西の門から再び大社の境内に入ると、またも大地を揺さぶり、魂を奥底から揺さぶるような荒々しいリズムの太鼓の音が聞こえ、やがてそれに笛が加わる。今度は拝殿である。拝殿にはこれから大国主神にお願い事をする人たちが上がっていた。初め、僕の目は笛と太鼓を奏でる伶人たちの姿に見入っていたが、やがて拝殿の中央で鈴の音を響かせながら不思議なステップで輪を描いて舞う巫女の姿に釘付けになった。何と不思議な舞なのであろう。きっと遠い遠い古代からずっとこの同じ形で鈴を鳴らし、舞い続けてきたに違いない。神代の儀式を目の当たりにする思いである。そう言えば、八雲もやはりこの舞のことを書いている。「それはかつて見たこともない、不思議な、神に捧げる聖なる舞いだった。一挙一動が詩のように美しく、その所作はたとえようもなく優雅」だと。(「杵築」遠田勝訳・講談社学術文庫)正にその通りである。

拝殿では太鼓と笛の音が響き渡り(左)、巫女が鈴を鳴らしながら不思議な舞を舞う(右)

この巫女の舞に衝撃を受けながら、僕は緑の参道を駅の方に向った。ここで僕は大国主神で出会えただろうか? いや、大国主神自身は何も語ってくれなかったように思える。が、この巫女の舞と言い、神楽殿での婚儀と言い、そして――。そう、阿国の墓も、連歌庵も、稲佐の海岸の永遠に変わらぬ光景も、全てが語っている。かつてここに偉大な国を、人々が豊かに、幸せに暮らしていける国を創った神のような人がいたことを。そしてその人を誇りにし、慕い、敬う精神は脈々と、現代に生きる人たちの心の中に生きていることを。

僕は再び一畑電車に乗ると松江へと向う。今晩、そこで国創りイベント「高句麗伝説」が行われるのだ。このイベントは、僕たち一人一人が自分の本音に気づき、本来の素質や能力が仕事や社会の中で表現され、活かされることが、個人の豊かな人生のためにも、平和なよりよい世界実現のためにもなることを、伝え、体験してもらうものだ。そう、よりよい社会は、平和な世界は、誰かに創ってもらうものではない。僕たち一人一人の心の裡にある真実に気づき、それを表現すること、そこから始まっていくのだ。

かつてこの出雲の地にあったような幸せな国を今一度創ること。それは僕たち一人一人に懸かっている。

―了―

*文中紹介されている国創りイベント「高句麗伝説」についての詳しい情報は以下の公式サイトをご覧下さい。

http://www.idaki.co.jp/jp/

*' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *'

当サイトに掲載されている作品の著作権は

全て「恋歌」編集部に属します。無断転載、複製を禁じます

|